август 2024

макс эрнст, художник видимости

Автор оригинала:

луи арагон

Ника Третьяк

перевод:

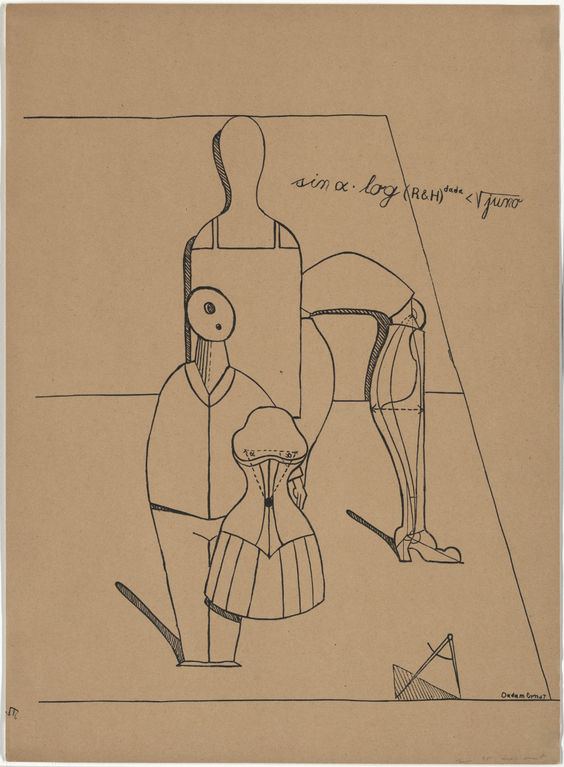

Макс Эрнст. Пластина II из альбома «Да будет мода, долой искусство» («Fiat modes pereat ars»). 1920 год

© Max Ernst / MoMa

Однако путь Эрнста, обделённого вниманием во Франции, начался в другом месте: в своё время город Кёльн за свой счёт опубликовал альбом его ранних рисунков. Значение пространственного элемента и эффекты, извлечённые из перспективы, позволяют сопоставить эту манеру с картинами итальянца де Кирико. Маленькие напряжённые фигуры, манекены, потерянные среди огромных высеченных конструкций на фоне схематичного пейзажа – уже чувствуется личность художника в раскинутом здесь царстве грёз, но трудно уловить, за счёт чего это передаётся. На некоторых из этих рисунков есть короткие надписи, формирующие свой миф. Часть из них перевёрнута, словно они отражены в воде. Попробуйте посмотреть на эти рисунки как на фантазии и проанализировать их иначе. Вы обнаружите в них простые фаллические образы. Дело в том, что при всём множестве подходов Эрнст остаётся примитивистом. Это не проясняет того, что сказано, в отношении того, что не сказано; того, что изображено, в отношении того, что не изображено. Вот почему каждая его работа омыта духовной ясностью; она злит людей, чьи представления о современной живописи ограниченны и чьи пожелания исключают вмешательство разума в живопись. «Интеллектуальная, литературная живопись», – говорят они с презрением.

Когда весной 1921-го года в Париже впервые выставлялись работы художника Макса Эрнста, в прессе по этому поводу возникло приятное оживление: на этот раз журналисты были уверены, что имеют дело с неким шутником, и загвоздка в том, что этот шутник – немец. Во время открытия этой выставки был организован вечер парижских дадаистов, на котором соучастники, спрятавшись в стенных шкафах, невидимым образом обругивали посетителей. В темноте разыгрывалось небольшое представление: актёры сидели в трюме сцены, их голоса едва доносились из-под напольного люка. Парижская публика, как обычно, выкрутилась, высмеяв эту часть мероприятия.

Wikimedia Commons

Открытие выставки Макса Эрнста в галерее Au Sans Pareil 2 мая 1921 года

Вторая живописная манера Макса Эрнста отдалила его от итальянских художников и сблизила с художниками-кинетистами. Хорошо заметна связь, отсылающая к первому стилю. Вспомогательные конструкции, которые мы находим на чертежах, со временем обособлялись, развивались и усложнялись. Именно под этими сооружениями Эрнст начнёт оставлять всё более длинные надписи, которые вскоре станут настоящими стихами – и тогда произойдёт переход к эпохе коллажей. К этому периоду относятся картины с выставки 1921-го года в Париже. Существует фундаментальное различие между кубистским коллажем и коллажем Эрнста. Для кубистов почтовая марка, кусочек газеты или спичечный коробок, наклеенный художником на холст – всё это обладало исследовательской ценностью, превращалось в инструмент управления реальностью даже в пространстве картины. Речь идёт об объекте, напрямую заимствованном из внешнего мира, который – говоря языком кубистов – давал им достоверность, и с её помощью художники устанавливали взаимосвязь между разными планами своих картин. Иногда при оформлении аппликации (то есть, в сущности, коллажа) они вырезали цветные участки бумаги и, заменяя их бумагой другого цвета, попросту меняли цвет. У Эрнста всё иначе – заимствованные им элементы главным образом нарисованы, и чаще всего именно рисунок дополняет коллаж. Его коллаж становится поэтическим приёмом, что совершенно противоположно сути кубистского коллажа, реалистического по своему замыслу. Эрнст берёт детали всевозможных печатных изображений: из рекламы, словарей, лубочных листков и литографий, газетных вырезок, и так искусно вставляет их в работу, что результат почти неотличим от цельного рисунка, а иногда, наоборот, производит впечатление сплошного коллажа. Вот с какой тщательностью и самоотдачей художник стремится установить непрерывную связь между внешним объектом и своим произведением. Наконец, фотография открывает перспективы, недоступные в живописи. У Эрнста все эти методы аналогичны методам создания поэтического образа. Вот изгородь, которую перескакивают лошади. Это лишь видимость. Подойдите поближе: то, что вы приняли за изгородь, на самом деле есть не что иное, как фотография вязанного крючком кружева. Макс Эрнст — это художник видимости. Искажение восприятия происходит повсюду: кажется, что это караван причудливых птиц пересекает пустыню, но вблизи — это женские шляпки, вырезанные из каталога универмага; возникает видимость ледника, деревьев, фигур. Любой облик воссоздаётся нашим кудесником заново. Он отвлекает всякий объект от собственного смысла, чтобы пробудить его к новой реальности. Релятивизм форм, провозглашённый кубистами, столь же далёк от этого релятивизма объекта, сколь далёк был кубизм от релятивизма цвета у импрессионистов. Эрнст открывает совершенно новые изобразительные возможности, которые переворачивают сложившиеся за десять лет представления о том, как должна выглядеть живопись. Неудивительно, что вокруг работ художника бушуют страсти и непонимание — с чем его можно даже поздравить. Эрнст на новый лад обыгрывает и развивает мотивы из произведений Дега и Гогена, и эти вариации можно назвать наиболее показательными, я бы даже сказал, наиболее знаковыми для эпохи. При взгляде на них становится понятно, какое поле для экспериментов открывается художникам. В частности, нельзя обойти молчанием небольшие стихотворения, сопровождающие картины Эрнста. Чаще всего написанные на немецком, французском, а иногда и на английском языках, они не только комментируют картины, но и дополняют их. Приведу один из таких текстов:

Это двадцать второй раз, когда Лоэнгрин покидает свою любовницу в последний раз — Мы в верховьях Миссури, где земная кора растянулась на четырёх скрипках — Мы никогда не увидимся, мы никогда не сразимся с ангелами — Лебедь вполне смирен, изо всех сил гребёт лапами к Леде.

Вот как на стыках всех мифологий и суеверий Эрнст вместе с внешними аспектами вещей использует их глубинные значения, и, нагруженные смыслами, они стекаются к нему со всех уголков света: так, лебедь Лоэнгрина напоминает нам того же влюблённого Юпитера. В этом заключается тип интеллектуального коллажа, о котором можно сказать почти всё то же самое, что я говорил о пластическом коллаже.

Следовало бы дать представление о том потрясающем разнообразии этого произведения, в котором струится (и это не мои слова) подводный свет. Надо бы всё описать. Однако на этом Эрнст не остановился. Рисунок, фотография, живопись – всё, что он создавал, имеет небольшие размеры. Кропотливая работа, требующая много терпения, и таким образом постепенно образовалась особая фауна, такой эрнстианский микроклимат. Художник удовольствовался тем, что и его воспроизвёл по-новому. Пренебрегая своими многочисленными приёмами, ему удалось создать видимость коллажа, не обращаясь к оному. Он начал писать картины довольно больших размеров и почти исключительно маслом; и первоначально дух этих работ соответствовал прежним коллажам. Примерно в то же время Эрнст для двух книг Поля Элюара подготовил ряд иллюстраций, о которых Фернан Вандерем в «Ревю де Франс» Марселя Прево писал как об обновлении самого этого жанра. Позднее почерк Эрнста приобрёл упрощённые черты, и на парижской выставке Салона Независимых в 1923 году рядом с картинами, о которых я только что говорил, можно было увидеть первые образцы его, возможно, самых поразительных работ, по манере написания схожих с меццо-тинто – назовём их «черной манерой» (1922-1923). На них преобладает чистый чёрный цвет и некоторые места напоминают рисунки мелом по школьной доске. Такова, например, «L’Intérieur de la vue» с хрустальные вазами – казалось бы, ничего необычного, но присмотритесь поближе – цветы поставлены в них вверх ногами, стеблями вверх и венчиками вниз; «Au rendez-vous des amis» – большая композиция, где изображено пятнадцать портретов поэтов и художников самого молодого на тот момент поколения; «La Mer, la côte et le tremblement de terre» несёт в себе неизвестную до сих пор концепцию пейзажа и так далее. Каждая из этих картин свидетельствует об открытии техники другого рода. В частности, художник добивается такой тонкости штриха в живописи, какую не встретить нигде, кроме рисунка.

Немногим позже Эрнст окончил большие акварели, и некоторые среди них выполнены в той же «чёрной манере» — это апокалиптические пейзажи, невиданные и предзнаменованные места. Их зритель переносится на другие планеты и в другие эры, оказывается посреди необъятных огненных лиан и безграничных угольных пустошей. Именно эти работы и некоторое число картин, где присутствуют схожие с акварелями элементы — по-прежнему чёрное, но светлеющее к горизонту небо — дают нам представление о том, какая живописная манера ныне сложилась у Макса Эрнста. Несомненно, было бы преждевременным говорить о тех великих композициях, которые художник пишет сегодня («La Honte de la Révolution», «La Belle Jardinière», «Sainte Cécile», и прочие). Они ещё не представлены публике, чей вкус, с таким трудом сложившийся за период начала века, очевидно, будет потрясен. Очевидно и то, что ничего в этих произведениях не польстит снобизму и не привлечёт тех, кто ждёт от художника лишь суетных прелестей и блеска. Нет ничего менее декоративного, чем работы Эрнста. Возможно, конфликт будет исчерпан, когда утихнет борьба, когда мы забудем о той злобствующей глухоте и о том безмолвном упрямстве, какие побуждали людей всячески сопротивляться новизне неожиданных форм; возможно, ничто не будет более значимым, чем работы Макса Эрнста в эпоху, которая познала все эти потрясения, эти причины гибели и теперь, сидя на руинах, ищет в глубине благоразумного созерцания те неявные и неколебимые основания, по которым она продолжает существовать.